![]() スペシャルインタビュー

スペシャルインタビュー

「命」の人文字ギャグで知られるお笑いコンビ「TIM」のゴルゴ松本さんは、2011年から少年院で「命の授業」というボランティア活動を続けています。漢字の成り立ちや形にユニークな解釈を加え、前向きに生きるためのメッセージを若者たちに届けてきました。授業を通じて、自らもエネルギーをもらっているというゴルゴ松本さん。活動を始めたきっかけや、長く続けるための秘訣を聞きました。

漢字ギャグ「命」が、ボランティアにつながるまで

――漢字ギャグ「命」誕生のきっかけと、「命」への思いを教えてください。

1997年1月2日、埼玉の実家から東京へ戻るときのことです。新年のスタートに新しいギャグを考えようと、駅のホームから秩父連山を眺めていました。すると、山の頂上に「命」という文字がぱっと浮かびました。「おっ!」と思った瞬間、漢字「命」が体に飛び込んできましたね。

早速劇場のお笑いライブで試してみると、7、8人いたお客さんのうち4人が笑ってくれて(笑)。それでだんだんとテレビにも出られるようになって。このギャグを続けるうちに、「命はご先祖様から受け継がれ、未来へとリレーしていくもの」と考えるようにもなりました。

――漢字や歴史に造詣が深いゴルゴさんですが、いつごろから興味を持ち始めたのですか?

芸人として売れる夢を叶え、派手に遊び、芸能人としての欲は一通り満たしました。でも38歳のある晩、ふと夜空を見上げると、なんと「50」という数字が浮かんでいて。それで、自分が50歳になったときのことを思ったら、猛烈に恥ずかしくなって。「これじゃいかんだろう」と。38歳なんて通過点でしかないし、欲を満たしただけで、宇宙の歴史に残ることは何も達成していないことに気が付きました。猛烈に勉強を始めたのはそれからです。50歳の自分が笑顔でいられるように、日本人について、歴史について、本を片っ端から読みました。もう読書中毒ですよ。そして、漢字の奥深さにも気づいたんです。

3000年以上前に生まれた漢字が時代と共に変化しながら、今も使われています。そう考えると、漢字は人に何かを伝えるために考えられた記号であり、過去からのメッセージなんだなって。

――この漢字や歴史の知識をもとに、2011年11月から全国の少年院でボランティア活動「命の授業」を続けていますね。

2011年に東日本大震災が起き、「絆」という言葉が世界に広がって、人と人が支え合う空気が生まれました。実は以前から、妻の知人に「少年院で話してほしい」と頼まれていて。話を聞いてみると「日本の犯罪を減らしたい」という熱い思いが伝わってきて、ボランティアとして引き受けることにしました。法務省にこの企画の許可をもらいに行くところから一緒に始めました。

再犯が減れば、犯罪そのものも減る。同じようなことを繰り返して少年院に戻ってこないように、少年少女の意識を変えたい。「ここから人生を変えていかないといけない」ということを伝えたくて活動を続けています。

「命の授業」で若者に伝えたいこと、そして、感じること

――初めての講演は東京の多摩少年院だったそうですね。

体育館に坊主頭の少年たち150人ほどが集められていました。罪を犯したときは、髪を染めたりしていたのかもしれないけれど、坊主頭の彼らを見て、「野球部で練習に明け暮れた高校時代の俺と同じだ」と身近に感じちゃって。だから「親戚のおじさんだと思って聞いて」と伝え、彼らと会話をすることから始めました。「富士山登ったことある人―?」「何メートルあるか知ってる?」ってそういうところから。そして、学んできた漢字や歴史の知識を活かしながら話すようになっていきました。

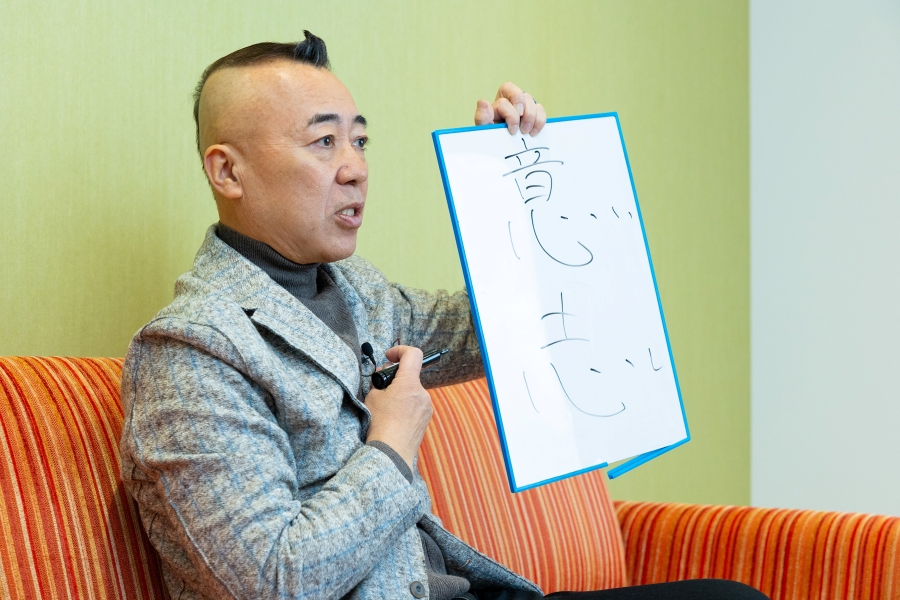

「命の授業」中のゴルゴ松本さん。講演は少年院以外でも行われている

――どんな授業なのか、ぜひ教えてください。

内容は事前にあまり固めず、その時のみんなの表情や雰囲気に応じて変えています。「未来を変えるためには、今の気持ちを変えないといけない」ということは伝えるようにしています。

あるときは、じゃんけん大会をしました。勝った子同士、負けた子同士でじゃんけんを続けると、最後は全勝と全敗の子が残る。勝ち続けた子と負け続けた子が勝負をするとどうなるか。やっぱり負け続けた子は負けちゃうんですよね。そこで僕は伝えました。「ダメな方にも良い方にも転ぶのが世の中。少年院にいる今の状況から、人生逆転させたくないか。気持ちひとつでチェンジできるんだぞ」と。

このときに挙げた言葉が「意思」と「意志」。読み方は同じです。「意」は心の音と書き、全員が心に音を持っている。そして「思」の中にある「田」は脳や頭を表している。つまり「意思」は脳と心で思い描くこと。想像することです。

しかし大事なのは、想像したものを手に入れるために、実際の行動に移すことです。そこで、「思」の「田」の上と横の線を消すと「志」に変わる。つまり「こころさす、こころざす=心を指す」という意味になります。

そして、みんなに問う。「人間は心が示した方に行く。考え方ひとつで人生が好転するんだよ」と。そして、負け続けていた子がついにじゃんけんに勝つと、その場が一気に盛り上がります。

――活動を通して印象に残っている若者の姿や嬉しかったことはありますか?

僕が話していると、だんだんと目に光が宿りメモを取り始める子もいます。「何かを学ぼう」という眼差しになって質問も出てくる。そんな姿を見ると、「来てよかったな」と思います。

あるときは1組の母子が講演会に来て、感謝の気持ちを伝えてくれました。お母さんがこう言ってくれたんですよ。「散々悪さをしてきた息子が少年院から戻ると、『お母さん、ありがとう』と何度も言うんです。それまでこんなことを言われたことがなかったから驚いてしまって」。僕はよく「みんなを生んでくれたのはお母さんだ。お母さんからしか命は誕生しないんだから、お母さんを大切に」と伝えていて、その子がその話を少年院で聞いていたみたいです。

彼が僕にくれた手紙には「お母さんに『ありがとう』と言ってもらいたくて、料理人を目指しています」と書かれていました。「一人の少年の未来にちょっと関わることができたな」と本当にうれしかったですね。

――これまでの活動で思い悩んだことはありますか?

日々、少年による事件が報じられ、時には命が奪われてしまうこともある。そんなニュースに触れると「自分がやっていることは本当に世の中のためになっているのか」と考えることもあります。

でも、少年院で変わろうとする子どもたちと出会うたびに思うんです。大切なのは、「全員を変えてやろう」とか「全員に何かを届けよう」と思わずに、たった一人でも僕の話から何かを拾ってくれること。

これはお笑いにも通じています。昔は「全員を笑わせてやろう」と思っていたけど、今は一人でもクスッと笑ってくれたら、それだけで十分。「その人の心に響いたんだな」と前向きに考えられるようになりました。

ボランティアを味見すると、「興味」「趣味」「醍醐味」「人生の意味」につながる

山形県鶴岡市の青年会議所主催で行われた講演中の一コマ

――ゴルゴ松本さんにとってボランティアを体現する漢字を教えてください。

ボランティアって誰かを手伝い、応援することだと思うんですよ。実際に支援・応援に使われている「援」という漢字には、手を意味する「扌」が含まれていますよね。手助けに行く、手を差し伸べる。それがボランティアだと思います。応援している相手が頑張っていると、自分も元気をもらえる。僕も子どもたちに熱量を込めて全力で喋ると、そのエネルギーが自分に戻ってきて、また頑張れるんです。

――ボランティアを長く続けられる秘訣を教えてください。

大切なのは、無理をしないこと。身近にいる誰かが「行くよ」「やるよ」と言ったとき、気軽に手を挙げて、ちょっと顔を出してみる。近所のごみ拾いや地域のお祭りの手伝いなど、身近なことから始めるだけでも十分です。自分の人生のプラスアルファになるという気持ちで、まずは一度やってみること。そこから経験を積めば、自分なりのボランティアの形も見えてきます。

ボランティアも趣味の一つでいいと思います。趣味には「味」が含まれていますが、まずは「興味」という味を求めてみる。興味があることを味見して、経験してみたことによって、走ってでも取りに行きたくなる「趣味」という味に変化する。そうすると、「醍醐味」も味わうこともできる。だから、まずはボランティアを「味見」してみてください。「味見」して「趣味」「醍醐味」になっていったら、人生の「意味」にもつながっていくし、人生の「味方」にもなってくれるかもしれません。